Зачем Трампу Гренландия и Канада? Новый энергоуклад Технат

Многие задаются вопросом: с чего это вдруг Трамп решил стребовать себе Гренландию и Канаду? Я видел много разных версий, но ни одной убедительной. У меня, однако, есть своя и сегодня мы рассмотрим ее в жанре исторического детектива.

1899 год, Нью-Йорк.

У Торстейна Веблена выходит книга «Теория праздного класса» (1899). В ней он впервые вводит в экономическую науку термин «демонстративное потребление», показывая, каким образом потребление, не основанное на физической необходимости, создает целые страты (и субстраты) внутри общества, которые обозначают свою субъектность именно через это самое «демонстративное потребление». Эти страты Веблен называет «праздным классом».

1921, Нью-Йорк.

У Веблена выходит новая книга «Инженеры и системы ценностей». Развивая старые идеи о праздном классе, он задается вопросом: каким образом можно предотвратить ту громадную трату столь необходимых обществу ресурсов, идущую на демонстративное потребление? Если управляющая обществом страта, слившаяся с праздным классом, не может решить проблему, то ее решат те, кто занимаются производством этих ресурсов – инженеры. Так начинают вырисовываться зачатки того, что потом назовут технологическим детерминизмом.

1926, Великобритания

Известный радиохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1921) Фредерик Содди выпускает политэкономический труд «Wealth, Virtual Wealth and Debt: The Solution of the Economic Paradox». Сама книга написана о том, что банки создают деньги из воздуха, снижая покупательную способность этих самых денег (мы это и так знаем), однако походя Содди формулирует очень важный момент: реальное богатство, основанное на владении реальными товарами (а не цифрами на банковском счете) основано на той энергии, которая затрачена на их производство.

1933, Нью-Йорк

На основе идей Торстейна Веблена и Фредерика Содди в США развиваются различные «технократические» общества. Слово «технократия» придумал в 1919 году калифорнийский инженер Уильям Г. Смит для описания «правления народа, осуществляемого посредством его слуг, ученых и инженеров». В январе 1933 года инженер Говард Скотт вместе геологом Мэрионом Кингом Хаббертом основывают движение Технократия, Инк (Technocracy, Incorporated). До этого Скотт уже основывал несколько подобных обществ, но все они распадались по разным причинам, что его, впрочем, нисколько не останавливало.

В основе видения Скотта лежала «энергетическая теория стоимости». Поскольку основной мерой, общей для производства всех товаров и услуг, была энергия, он рассуждал, «что единственной научной основой денежной системы также была энергия», и что общество можно было бы спроектировать более эффективно, используя энергетическую метрику вместо денежной метрики (энергетические сертификаты или «энергетический учет»).

Идея price values взята напрямую из работ Торстена Веблена, однако самой замечательной и оригинальной – предвосхитившей свое время – была идея Техната (The Technate).

Технат – область, в которой технократическое общество будет применять методики термодинамического расчета энергетических потребностей вместо денег. Согласно технократам, технат не может просто быть основан где-нибудь подобно современной стране; существует несколько требований, которые должны быть выполнены для того, чтобы технат смог функционировать. В нём должно быть достаточно:

- природных ресурсов;

- промышленного и научного потенциала, чтобы обеспечить технат;

- обученного персонала для его действия.

Североамериканский Технат является проектом и планом преобразования Северной Америки в технократическое общество. Он предполагает использование богатых минеральных залежей Канады, и ее гидроэлектрические мощности как дополнение к индустриальному и аграрному потенциалу США.

Североамериканский Технат состоял бы из все Северной Америки (включая Канаду), Центральной Америки, Карибских островов, части Южной Америки, и Острова Гренландия.

Фактически, речь шла об экономической и производственной автаркии: по крайней мере так, как она виделась в 1930-х годах. Тем, кто в теме, нетрудно заметить, что объем населения самодостаточной экономики, посчитанный тогда технократами (600 млн сейчас, 450 млн. тогда), примерно совпадает с расчетами Сергея Глазьева, полученными им в рамках описания теории экономических укладов в конце 80-х годов (500 млн.)

Сформулированные инженерами Technocracy Incorporated идеи оказались недостаточно живучими в столкновении с реальностью. Например, Говард Смит не смог распорядиться свалившейся на него с июня 1933 года популярностью, когда статья о движении Technocracy Incorporated вышла в Нью-Йорк Таймс, и в январе 1933 года (т.е. спустя ровно год с момента основания) окончательно дискредитировал себя посредством «запутанной и невыразительной» речи на радио в прямом эфире, заранее широко разрекламированном по всей стране.

История технократического движения, однако, продолжалась.

7 октября 1940, Канада

Королевская канадская конная полиция арестовала членов Technocracy Incorporated, обвинив их в принадлежности к незаконной организации. Одним из арестованных был Джошуа Норман Холдеман, мануальный терапевт из Реджайны, бывший директор Канадского отделения Technocracy Incorporated.

Ну а дальше вы все знаете.

В 1949 году у Джошуа Холдемана рождаются дочери-близнецы Кэй и Мэй. В 1950 году он перебирается в ЮАР. В средней школе Мэй Холдеман встречает Эррола Маска, в 1970 году они сочетаются браком, а 28 июня 1971 года на свет появляется Илон Рив Маск, основатель PayPal, OpenAI, Tesla, SpaceX, Starlink и (похоже) серый кардинал второго президентского срока Дональда Трампа.

Понятно, что этот нарратив начался не 7 октября 1940 года (и об этом – вся моя статья), но именно в этот день он был подсвечен фонарем мировой истории.

С этой точки зрения совершенно очевидно, почему в речах Трампа появились и Гренландия, и Канада, и Панамский канал. Я не знаю только, как Илон Маск продал эту идею Трампу; вряд ли это было под соусом технократической идеи. Замашки Трампа на Канаду и Гренландию большинством аналитиков были считаны как изменение стратегии внешней политики Трампа, заключавшейся в обособлении США и выхода из большинства экс-территориальных конфликтов. Однако в рамках этой теории очевидно, что все они ошибались. Нет, Трамп остается верен своему кредо – to make America great again. Просто к 2025 году кому-то из окружения Трампа показалось, что для этого совершенно недостаточно тех ресурсов, которыми сейчас обладает Америка. Если США намерены сформировать свою производственную автаркию, то вот тут-то им пригодится и Канада, и Панамский канал, и Гренландия – более чем кстати.

Если принять эту теорию, то многие вопросы, в т.ч. и заданные в начале статьи, будут сняты. Однако вместо них возникнут новые. Я не буду перечислять их все; оформлю лишь один. Что видит в будущем Илон Маск такого, что требует столь серьезной ресурсной базы, сравнимой с созданием автаркической экономики, и как это связано с развитием ИИ?

Если честно, у меня уже есть ответ. В процессе исторических изысканий мы натолкнулись на достаточно странную группу людей, основавших движение Technocracy Incrorporated. В недрах этого движения родилась концепция Техната – общества, экономика которого основана не на деньгах, а на энергии, затраченной на производство товаров. Корни этого явления, родившегося в 30-е годы в США и Канаде, долгое время таились под землей и, как кажется, пустили ростки только сейчас, когда внук Джошуа Холдемана, руководителя Канадского отделения Technocracy, Inc Илон Рив Маск возглавил агентство со смешным называнием DOGE. Агентство, которое на наших глазах здесь и сейчас меняет все, что мы знали об американской политике... Впрочем, давайте начнем сначала.

Глава 1. Перцепция

В основе логики, которая двигала технократами, лежал отказ от привычной системы цен, основанной на дефиците. Эта система как раз и была подвергнута критике в труде Торстена Веблена "Инженеры и система цен". Критика существующей системы цен следующим поколением технократов превосходно описана в эссе "Я – Система Цен", изданным впервые в журнале "Great Lakes Technocrat" (номер за март/апрель 1944 г.). Кстати, когда я впервые его прочитал, то был уверен, что он написан под воздействием примерно в то же время откопанного в Наг-Хаммади известного гностического текста Thunder Perfect Mind. Current 93‛ Thunder Perfect Mind: "I am the first and the last. I am the honored one and the scorned one. I am the whore and the holy one...", ну т.д. Однако, оказалось, что библиотека в Наг-Хаммади была раскопана годом позже – в 1945. Бывают же совпадения...

Памфлет написан, как и Thunder Perfect Mind, весьма поэтически и метафорически и состоит из самореференций Системы Цен вроде:

- Я эстет, который наслаждается радостями жизни, недоступными большинству.

- Я один из немногих привилегированных людей, которые могут свободно наслаждаться свежим воздухом, солнцем, зелеными лугами, ручьями и горами Северной Америки – то есть тех, кто еще остался.

- Я китобои и браконьеры, которые убивают редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды ради наживы.

- Я охотник, который убивает детенышей гренландского тюленя во имя моды, тщеславия и прибыли.

- Я из тех застройщиков, которые видят кондоминиумы там, где другие видят открытые луга и дубы.

- Я величественные особняки на Авеню, где однажды попробуют что угодно.

- Я унылые, грязные трущобы, где умы и тела притуплены непрекращающейся нищетой.

Также там есть описания пути по «порабощению» все большего количества жителей Земли:

«В начале промышленной революции я наслаждалась расширением, как никогда прежде. Я распространилась до самых дальних уголков земли. Я модернизировала свои эксплуатационные характеристики и добавила усовершенствования, неизвестные в более простые аграрные, ремесленные века. Любой торговец долгами или экономист может перечислить весь список. Они изучают патологию моих операционных устройств (которые, как вы помните, были созданы из ничего), даже не подвергая сомнению их реальность».

Критика технократами Системы Цен была довольно последовательной. Поскольку Система Цен основана на дефиците, то в условиях отсутствия дефицита Система Цен перестает работать, а в условиях избытка предложения попросту становится ненужной. Однако в условиях существующей Системы Цен, основанной – опять-таки – на дефиците, достичь изобилия невозможно.

Чтобы уроборос не кусался, технократы – что совершенно естественно – предложили перейти от экономической системы, основанной на обмене, к системе, основанной на распределении. Деньги не соответствовали функции единицы распределения, так как у денег была своя отличительная особенность: будучи выпущены в обращение, они тут же начинали использоваться не только как эквивалент стоимости товара, но и как средство накопления, создавая сразу свой контур (финансовый) и надувая разнообразные пузыри тут и там, что постоянно приводило к перекосу структуры экономики (в лучшем случае) либо к экономическим кризисам (в худшем).

Вместо денег технократы предложили оценивать стоимость товаров в единицах энергии, затраченной на производство товара. План дальнейших преобразований был довольно глобален.

1. Регистрировать на непрерывной основе в течение 24 часов общее чистое преобразование энергии, которое будет определять наличие энергии для строительства и обслуживания заводов Континента, а также объем физического богатства, доступного в форме потребительских товаров и услуг для потребления всем населением в течение периода сбалансированной нагрузки. Чтобы сразу было понятно, что такое Континент, то вот вам картинка. Тут вам и Гренландия, и Канада, и Панамский канал.

А что касается смысла написанного, перевожу: вычисляем, сколько энергии мы можем сгенерировать, вычитаем оттуда контур I (по Марксу), т.е. производство средств производства, потом вычитаем все, что идет на поддержание существующей инфраструктуры государства (администрация, социалка, медицина, дороги, все такое), и то, что осталось (по идее там должен остаться контур II по Марксу) мы делим на всех, кто еще остался в этом обществе «всеобщего изобилия», а не сбежал через границу в Мексику варить фентанил. У технократов получалось, что всем в этом случае достанется гораздо больше благ и товаров, чем в то время, когда они об этом писали (а тогда, я напомню, США строили общество под средний класс и это общество было богаче, чем сейчас, когда средний класс лежит six feet under).

2. За счет учета преобразованной и потребленной энергии сделать возможной сбалансированную нагрузку.

Чтобы сбалансировать нагрузку, предлагалось ввести плавающий рабочий календарь с четырьмя рабочими днями по четыре часа и тремя выходными, причем в год необходимо было отработать 660 часов, что при 4-часовом рабочем дней составляло 165 смен. С учетом рабочей недели в четыре дня это составляло 41 неделю, т.е. отпуск был бы 365-41*7=78 дней.

На цифрах – очень даже неплохо, хотя в целом это, конечно, одно из самых экстравагантных предложений. Для того, чтобы обеспечить эту самую равномерную нагрузку, надо было создать 6 смен по четыре часа, причем технократам самим было очевидно, что желающих работать ночью будет немного.

Для этого следовало ввести такой же плавающий график смен, причем периодичность его можно было обсуждать – круг смен можно было проходить за год, так и за трудовую жизнь (с 25 до 45).

Плюсы очевидны: равномерная загруженность инфраструктуры – от дорог до энерго-транспортной системы, а также снижение удельного кол-ва самих элементов инфраструктуры – детсадов, школ, больниц и т.д.

3. Обеспечить непрерывную круглосуточную инвентаризацию всего производства и потребления.

4. Обеспечить конкретную регистрацию типа, вида, размера и т. д. всех товаров и услуг, где они производятся и где используются.

В РФ, кстати, таким образом учитывается как производство, так и потребление многих товаров – вспомните все эти qr-коды, которые вы сканируете дополнительно на кассе самообслуживания. Правительство сделало это для своих собственных целей (скорее всего – для более эффективного сбора налогов), но уже сейчас, в принципе, можно посчитать сколько в стране производится и потребляется сыра, масла, молока, алкоголя и т.д. Зачем все это было нужно технократам? Вы, наверное, и сами уже догадались – для создания плановой экономики.

5. Предоставить конкретную регистрацию потребления каждого отдельного лица, а также запись и описание отдельного лица.

6. Предоставить гражданину самую широкую свободу выбора в потреблении его индивидуальной доли континентального материального богатства.

7. Распределить товары и услуги среди каждого члена населения.

Для того, чтобы вести учет потребления по каждому гражданину Техната, предлагалось использовать «энергетический сертификат», своего рода удостоверение личности, к которому привязывалась как выделенная (распределенная) энергия, так и сделанные за счет нее покупки.

Срок действия выделенной энергии составлял два года (на два года планировался бюджет Техната). Энергию нельзя было дарить, копить, продавать. Непотраченная энергия возвращалась в Технат, потраченная – списывалась.

Покупать можно было только у авторизованных продавцов, т.е. вторичный рынок в этом дизайне отсутствовал, потому как (напомню) Технат подразумевался как общество всеобщего изобилия.

Глава 2. Концепция

Концептуально в основе экономики Техната лежала плановая экономика распределения. При этих словах у многих всплывают ассоциации «СССР» и «дефицит». Надо заметить, что да, в СССР была плановая экономика, но основанная, точно также как и «рыночная», – на Системе Цен, т.е. на дефиците. Просто в рыночной экономике цены регулируются автоматически на основе баланса спроса и предложения, а в плановой экономике СССР было государственное регулирование цен.

Многие думают, что причиной дефицита в СССР как раз было государственное регулирование цен. Однако, по зрелому размышления, даже не вдаваясь в детали, очевидно, что поскольку дефицит является (условно говоря) величиной, отражающей отношение спроса к предложению, то отсюда вытекает, что дефицит может быть создан либо повышенным спросом, либо недостаточным предложением. Госрегулирование цен может влиять на спрос, но незначительно – вряд ли вы купите товар, который вам не нужен, даже если он стоит в два раза дешевле, зато скорее всего купите товар, который вам реально нужен, даже если он стоит в два раза дороже. Нет, основной причиной дефицита в СССР был недостаток предложения.

В основе математической модели плановой экономики лежит система линейных уравнений межотраслевого баланса, разработанная в 1930-х года экономистом В.В. Леонтьевым. Межотраслевой баланс показывает, сколько продукции данной отрасли (например, стали) используется для производства продукции другой отрасли (например, электричества) и наоборот. Чтобы выработать электричество, надо построить электростанцию (любого типа), на которую пойдет сталь. При этом сама сталь плавится в домнах, домны потребляют электричество. Поскольку отраслей много и продукция одной используется по множестве других, то примерный размер данной системы уравнений (матрицы) – несколько десятков (или сотен) строк.

Решить ее легко, но погрешность расчета очень велика, ибо структуру затрат и результатов внутри каждой отрасли приходится выяснять отдельно. Если же попытаемся детализировать матрицу до уровня отдельных производств, а тем более отдельных изделий и деталей, то мы столкнемся с вычислительными трудностями. Общее число арифметических действий для решения матрицы пропорционально третьей степени числа строк или столбцов, а для получения оптимального плана нужно решить примерно столько вариантов матрицы, сколько в ней строк. То есть получается четвертая степень. Правда, в матрице материального баланса большая часть клеток пустая – точнее, они заполнены нулями. Так что степень снижается примерно до третьей с половиной. Но все равно при детализации матрицы вычислительная сложность растет с непомерной скоростью.

В СССР эти проблемы были осознаны в 70-х годах кибернетиком В.М. Глушковым, идеологом создания советского интернета ОГАС (Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации), которая так и не была, к сожалению, создана. По факту, основная проблема плановой экономики и проистекала из невозможности детализировать матрицу материального баланса до нужного уровня вследствие отсутствия необходимых вычислительных мощностей в то время.

В Технате, как мы помним, экономика основана не на дефиците, а на распределении: цен нет, а значит, нет и дефицита. Однако остается проблема вычисления матрицы материального баланса, т.е. учета и планирования всех необходимых ресурсов для выпуска всех необходимых товаров. Точнее, проблема оставалась и в 30-е, и в 40-е, но сейчас такой проблемы нет – вычислительных ресурсов для автоматического решения задач плановой экономики уже скорее всего достаточно. Анатолий Вассерман, один из апологетов плановой экономики, в 2023 году утверждал, что необходимая мощность для создания плановой экономики всего мира будет накоплена к концу 2020-х.

Заканчивая про плановую экономику, замечу, что бояться ее не надо. Плановая, по сути, экономика используется внутри вертикально-интегрированных структур вроде корпораций, холдингов, чеболей. Автоматическое планирование и учет громадной номенклатуры товаров используют сети гипермаркетов, например Walmart – 648 млрд долларов выручки за 2024 г. и 2,3 млн сотрудников. Длиннейшие производственные цепочки и сотни тысяч сотрудников у Boeing или Airbus не мешают выполнять контракты выполняются и собирать самолеты. Так что ничего тут сложного нет, и даже есть опыт – надо его просто масштабировать.

Глава 3. Лекарство

Теперь давайте подумаем над тем, что следовало бы учесть, если бы мы решили учредить Технат сейчас примерно в том виде, в котором он был задуман технократами в прошлом веке. Прежде всего, надо объединить государства Америки в Технат на базе США. Первые ласточки этого процесса уже полетели, как мы видим.

Вычислительных мощностей для плановой экономики – достаточно. Учет получения и потребления энергии с привязкой к ID – все это реализуемо уже сейчас на базе блокчейна. Плавающий рабочий календарь и переход на производство 24/7 – технологических проблем нет.

И, наконец, самое главное – управление. Как мы знаем из кибернетики, сложность управляющего субъекта должна быть равна или выше сложности управляемого объекта. Таким образом, управление – это самое сложное в любом проекте и любой системе. Однако, этот закон был сформулирован Уильямом Россом Эшби только в 1959, т.е. во времена планирования Техната был еще неизвестен. Более того, в то время еще не существовало и самой кибернетики, которая родилась как наука об оптимальном управлении сложными динамическими системами в конце 1940-х с работ Норберта Винера, хотя отдельные закономерности уже были известны в 30-е и 40-е годы.

В любом случае, в пространном документе под названием «Technocracy study course», изданным Technocracy, Inc. в 1934-1936 гг. нет ни одной главы про то, как вообще вся эта система будет управляться. В то замечательное время бурного развития технологий люди полагали, что достаточно избавиться от ограничений, лежащих в основе капиталистической экономики (пресловутой системы цен), и доверить дело не жирным банкирам с Уолл-Стрит, а смышленым инженерам в белых касках, как жизнь тут же забьет ключом по голове. Более того, не только простые люди, но и сами технократы верили в технологический детерминизм как основу развития человеческого общества, однако, на мой взгляд, не представляли тех проблем в управлении этим самым обществом, с которыми им пришлось бы столкнуться.

Как я уже говорил, кроме процесса управления (если мы говорим про сложные динамические системы), в управляющем субъекте должен происходить еще один процесс постоянного поддержания своей сложности не ниже сложности объекта управления. Наверное, тем, кто задумывался над этим, хорошо видно, как на протяжении последних 10-15 лет падает сложность контура управления РФ. При этом сложность контура автоматического управления (т.е. алгоритмического управления, основанного на системах обратной связи) увеличивается (те же самые Госуслуги совершенствуются с каждым днем), в то время как сложность контура ручного – основанного на решениях и компетенциях отдельных чиновников, вплоть до самого верха – падает с каждым годом. Не соответствуя сложности управляемых объектов (ни общества, ни страны), они пытаются упростить их до своего уровня (все эти разговоры про возврат к традиционному обществу или недавнее продление срока службы лифтов, – если мы говорим про страну).

То есть на примере России видно, что технологический контур управления, будучи воплощенным, успешно развивается, в то время как человеческий контур, лежащий в основе всей системы управления, только деградирует. Более того, сама способность человека к управлению сложными системами имеет свои ограничения, обусловленные природой самого человека. Эти ограничения можно разделить на видовые (животные) – приоритет стаи (лояльность), склонность к иерархии, половой диморфизм и прочее.

Интеллектуальные (ограничения разума) – ограничения на кратковременную память (7+-2 бит), ограничения на кол-во контактов (число Данбара), ограничения на скорость передачи данных – как внутри (скорость передачи химического импульса между нейронами), так и снаружи (темп речи), и т.д. Здесь же или отдельно можно отметить такой кластер, как «когнитивные искажения», т.е. систематические ошибки мышления.

Самую большую проблему, конечно, представляет первая группа ограничений. Всю историю человека можно рассмотреть, как борьбу между разумной частью человека и животной его частью, которую эта разумная часть пытается контролировать. Можно вспомнить, например, диалог Платона «Федр», в котором он представляет разум как возничего, управляющего душой в виде колесницы из двух коней, причем оба обладают норовом. Чтобы осуществлять управление такими конями, нужен кнут и удила. Переходя от платоновских метафор к человеческому обществу, кнут – это система подкреплений (положительных или отрицательных), а удила – система указаний, правил, законов и прочих регламентов, или иначе – списки алгоритмов.

Таким образом, качественное управление людьми может быть только алгоритмическим, но даже в этом случае на каждом уровне контура управления всегда существует некоторая неопределенность (в силу животной природы человека), которая, накапливаясь с каждым уровнем на самом вверху сильно снижает качество управления. Эта поправка понятна и всегда закладывается в погрешности системы управления.

Однако вторая, более непредсказуемая поправка, касается как управляемости, так и уровня сложности самого контура управления, и в человеческих системах ее очень тяжело оценить. Эту проблему я называю «проблемой контроля контролирующих» – возможно, есть какое-то другое общеизвестное наименование. Например, если сделать какой-то орган отвечающим за контроль над предотвращением коррупции, то рано или поздно этот орган сам по себе станет самым коррупционноемким (больше всего воруют тех, кто охраняет). Чтобы предотвратить это, мы должны разделить функции контроля над коррупцией над разными министерствами, и т.д. Т.е. сложность самого органа управления, связанная с поддержанием своего бесперебойного функционирования растет вне всякой зависимости от сложности контура управления объектом. Так бюрократия (управляющий контур) развивается и превращается в систему, которая подменяет цель управления: вместо управления обществом она теперь прежде всего занимается поддержкой своего собственного существования и только потом касается заложенной в нее цели управления.

Эта проблема в принципе не решаема в рамках человеческого общества. Нет, саму коррупцию можно уничтожить; но заметьте, только в рамках усиления контроля, т.е. веса кнута. Проблема же бюрократии совсем иного свойства. Бюрократия – это раковая опухоль на теле общества, т.е. группа клеток, которая решила не подчиняться общим законом и, более того, издает свои собственные законы, по которым только она может развиваться без проблем, в то время как все остальные, в т.ч. и те, кто пытается ее остановить, сталкиваются с определенными трудностями.

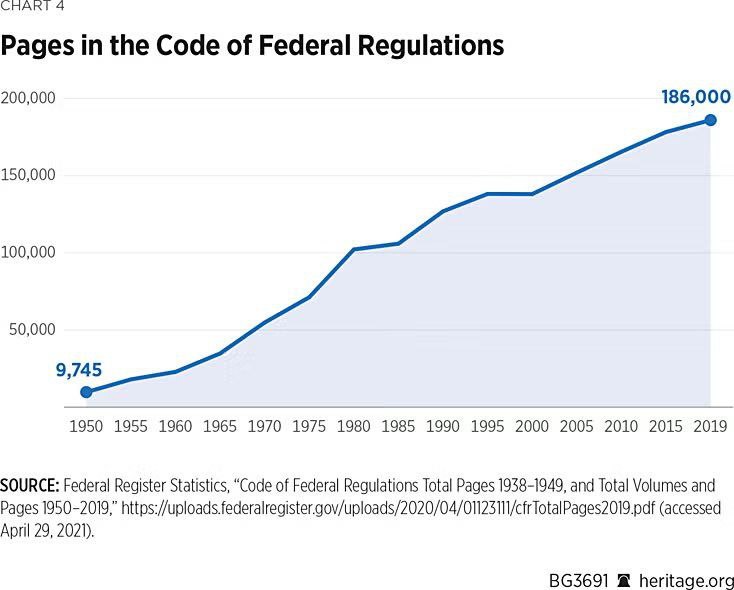

И вот здесь мы можем спросить: а как же обстоят дела с бюрократией в США? Игорь Димитриев на связи:

Этот график позволяет понять причины популярности либертарианского движения в США. Это число страниц в Своде федеральных нормативных актов: в 1950 году их было 9745, а в 2019 уже 186 000. Сейчас юристу пожелавшему прочитать CFR целиком потребуется три года. Похожая ситуация не только в зоне англо-саксонского права, но и по всему миру. Везде государства превратились во «взбесившийся принтер», беспрерывно клепающий нормативные акты, которые нужны в первую очередь для расширения государственной бюрократии.

Таким образом, в США, как мне кажется, уже сложились все условия для того, чтобы бюрократия начала потихоньку подменять собой традиционные структуры управления. Более того, бюрократия, возможно, была воспринята частью «неравнодушных граждан» как один из факторов того, почему Америка уже не так велика. Воспринята – и подана под соответствующим соусом новому президенту США.

Я уже говорил, что концепт Техната не был вообще разработан в части управления. Но если бы я был технократом – как Илон Рив Маск – прямо сейчас, я бы предположил, что этот вопрос надо решать точно так же, как и все остальные – технологически.

Звучит сложно, но на самом деле очень просто: участие людей в системе управления надо минимизировать – вплоть до полного замещения людей системами на основе ИИ или AGI. Самая главная проблема человеческих систем управления – человеческое, слишком человеческое животное, слишком животное – будет сразу решена. Более того, техническая подоснова для этого решения – уже не за горами.

Рэй Курцвейл – футуролог и изобретатель, предполагает, что к 2029 году появятся первые версии AGI. Стоит сказать, что большая часть предсказаний этого ученого сбывалась.

Бен Герцель предположил, что при условии сохранения текущих темпов исследований подобные системы могут появиться уже в 2027 году.

Джеффри Хинтон – ученый, который внес значительный вклад в глубокое обучение, прогнозирует создание подобных систем в ближайшие 5-20 лет, но подчеркивает, что этот прогноз может оказаться совсем неточным.

Шейн Легг – исследователь, соучредитель и научный сотрудник DeepMind – заявлял, что шансы появления AGI к 2028 можно приравнять к 50%.

Впрочем, прежде чем заменять чиновников на ИИ, надо сначала получить контроль над этими чиновниками. Как я уже говорил ранее, идея бюрократии как системы, которая стоит на пути к величию Америки, была, скорее всего, в свое время очень грамотно представлена Дональду Трампу, в результате чего для решения этой проблемы было создано агентство DOGE (Department of Government Efficiency – Департамент Эффективности Государства) под идейным и фактическим руководством Илона Маска, которое прямо здесь и сейчас на наших с вами глазах берет под контроль основные департаменты административной системы управления США.

На сегодня Илон Маск получил доступ к:

- платежной системе министерства финансов США

- Управлению кадровой службы США (OPM)

- широко известному в России Агентству США по международному развитию (USAID)

- Министерству образования США

- Агентству общих служб США (заменив там часть сотрудников на ИИ)

Также мы знаем про чистки в ФБР и про то, что все сотрудники ЦРУ получили письма с просьбой уволиться по собственному желанию

Могущество Маска выросло настолько, что The Time, очевидно, с целью столкнуть Трампа и Маска, публикует обложку с Маском за столом президента.

Мы можем обсуждать, насколько сами идеи Техната реальны, или, наоборот, идеалистичны. Однако мы не может отрицать, что сейчас они имеют гораздо больше шансов на воплощение – с технической стороны, конечно, – чем 80-100 лет назад.

Источник: телеграм-канал «Как Диоген завещал»

Читайте также: «Олигархат по-американски: Илон Маск идет в мировую политику»

Комментарии

Добавление комментария

Комментарии